(2024年12月更新)

パキスタン人との国際結婚の手続きで難しいところは、ズバリ2点。イスラム教での婚姻手続き、そして独身を証明する婚姻要件具備証明書についてです。

東京・新宿区御苑そばで外国人の結婚ビザ申請のサポートを行っている行政書士の山川です。

パキスタン人との御婚約おめでとうございます!

パキスタン人との国際結婚

このホームページをご覧いただいていますあなた。

おそらく様々なwebサイト、いろんな方のブログなどをお読みになって情報を収集されていると思います。

調べているのは、手続きでしょうか。書類の集める順番でしょうか。

ひとりで調べていくと、とても大変だなぁと感じているのかもしれません。

多くの準備する事があり混乱しているかもしれませんね。専門家が丁寧にポイントを押さえて、順番にながれやポイントを追っていけば、きっとスッキリ整理されていくと思います。

それでは、まず婚姻手続きにとても大事な書類の説明、その後でパキスタン人との婚姻の手続きについて日本から先行して行う場合とパキスタンから先に行う場合と、それぞれ詳しく説明していきましょう。

婚姻要件具備証明書とは

婚姻手続きの重要な書類です。国際結婚の手続きを進める時に、まず準備を考えなくてはならない書類が「婚姻要件具備証明書」です。「何それ?」と疑問に思う方もいると思います。確かになかなか聞いたことがない書類だと思います。お互いが日本人の場合は、婚姻届けを書いて役所に提出で手続きは完了ですが、国際結婚となると、かなり話が違ってきます。

日本人の方は戸籍謄本をみれば、結婚の要件が役所の方にも容易に判断がつきますが、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に行っても役所の人は、「この人、一体どういう方。結婚出来る方?」をなるわけです。

国際結婚手続きにおいて、これを法的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。この書類には「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。

パキスタン人と日本から先に結婚手続きを行う場合

では、日本側から結婚の手続きを行う場合の流れです。パキスタン人の婚姻要件具備証明書が必要となります。

パキスタン人の婚姻要件具備証明書

先ほど説明した婚姻要件具備証明書ですが、ところが、パキスタンでは婚姻要件具備証明書を発行していません。パキスタンは婚姻要件具備証明書を発行していませんので代わりの書類が必要です。代わりに宣誓供述書を取得します。

宣誓供述書

パキスタン本国で取得します。取得した後で日本のパキスタン大使館で認証を受けます。宣誓供述書はパキスタン男性が独身で、結婚していない、結婚するにあたり法的にどんな障害もないことを「両親・近親者」が宣言します。

申述書

申請者を作成します。市区町村によって「~と婚姻届出するにあたり、婚姻要件具備証明書を提出しなければならないところ、かかる証明書の交付を本国当該官憲から発給を受けることが困難な事情にあります。

しかし、この届出をするにあたり、本国法上いかなる支障もなく現在独身であり、他に(夫/妻)がいないことを証明します。」

以上のような文言の記載がある申述書の様式が用意されています。

理由欄に記載する自治体もあります。こちらは提出する市区町村役場に確認してください。

日本側の婚姻手続き

日本の市町村役場に婚姻届を提出します。パキスタンは婚姻要件具備証明書を発行していませんので代わりの書類として宣誓供述書を取得します。

用意する書類

|

市町村役場によってパキスタン人について用意する書類が異なる場合がありますので、事前に市町村役場に確認してください。

パキスタン側の婚姻手続き(報告的届出)

婚姻証明書(ニカ)の取得

日本にあるモスクで宗教婚での婚姻証明書を取得します。必要な手続きや書類がモスクによって異なりますので、手続きを行うモスクで確認してください。

必要な書類 例

|

パキスタン大使館での手続

日本にあるパキスタン大使館に行き、パキスタン側の婚姻手続きを行います。

お二人が用意する書類

|

必ず事前にパキスタン大使館と手続きと必要な書類の確認を行ってください。

婚姻証明書を取得してパキスタン側の婚姻手続きが完了です。

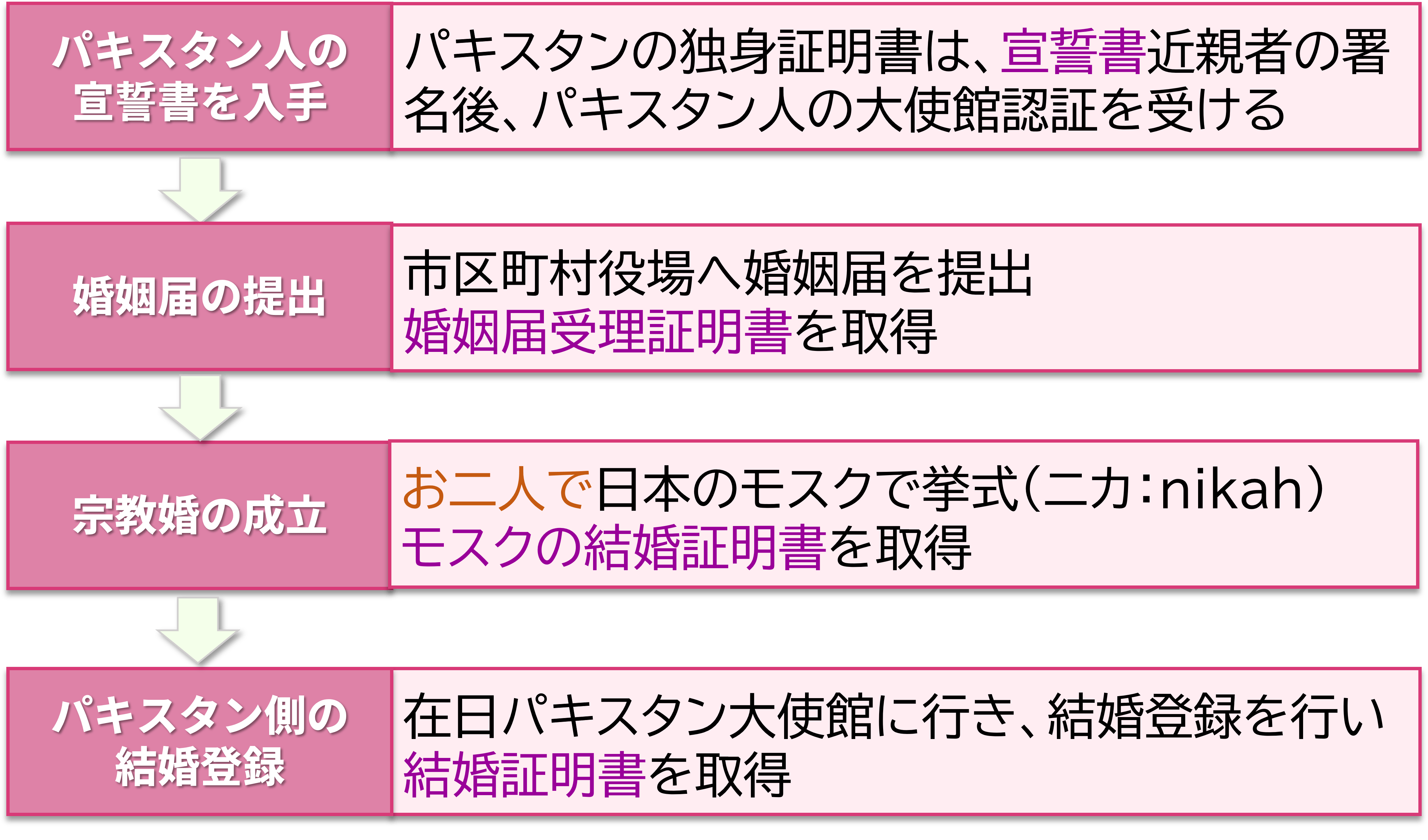

まとめ :日本で先に結婚手続きを行う場合

パキスタン人と日本から先に結婚手続きを行う場合の流れをまとめると次の様になります。

パキスタンで先に結婚手続きを行う場合

パキスタンでの婚姻手続きの流れは以下の通りです

日本人の婚姻要件具備証明書の取得

こんどは日本人の婚姻要件具備証明書が必要となりますね。

パキスタンにある日本大使館で取得する場合

申請者本人が大使館に行き取得します。翌日に交付されます。

必要な書類

- 申請書(大使館に備付 記入例が大使館のホームページにあります)

- 日本から持ち込んだ 戸籍謄(抄)本(原本) 3か月以内のもの

- 申請人確認書類:パスポート

パキスタン側での手続き

宗教婚と裁判所での婚姻とそれ以外にもあり、かなり複雑です。例として配偶者がイスラム教徒の場合について裁判所で婚姻を行う場合を紹介いたします。

※地域や裁判所によっても手続きが異なりますので、事前に裁判所へ確認してください。

裁判所での婚姻 (court marriage [Shaadi])

ニカーと呼ばれる挙式を行います。ニカーとは、近親者の立ち合いのもとにニカーナマという結婚契約書(marriage contract: Nikahnama)に新郎新婦が証明する公的結婚儀式です。

地方裁判所で裁判官立ち合いのもとに婚姻がとり行われます。ニカーナマを地域の結婚登録官が登録します。裁判所が結婚証明書を発行するわけではありません。

用意する書類

どちらも持っていない場合 Matriculation certificateまたはForm ‘B’を提出

|

証人2名が必要です。手続きのあとニカーナマNikahnama(婚姻契約書)を取得できます。この後、ニカーナマを登録します。

登録後にUnion CouncilやTMA Officeで市民認証システムNADRAによる電子化された婚姻証明書 NADRA Marriage Certificateを取得できます。

日本側での婚姻手続き(報告的届出)

パキスタン側での婚姻手続きが完了したら次は日本側の手続きです。

婚姻届けです。これは、日本の市区町村役場もしくはパキスタンにある日本大使館で届け出が可能です。

- 日本大使館で提出の場合

イスラマバードにある日本大使館、あるいはカラチにある日本総領事館に届出を行います。

必要な書類

|

上記の日本語訳文は、どなたが訳しても構いません。決まった書式はありませんが、翻訳者氏名の記載してください。

日本の市区町村役場に婚姻届けを出す場合、自治体によって上記以外に提出資料がある場合があります。

事前に市区町村に確認してください。

これで日本側の婚姻手続きも完了しました。

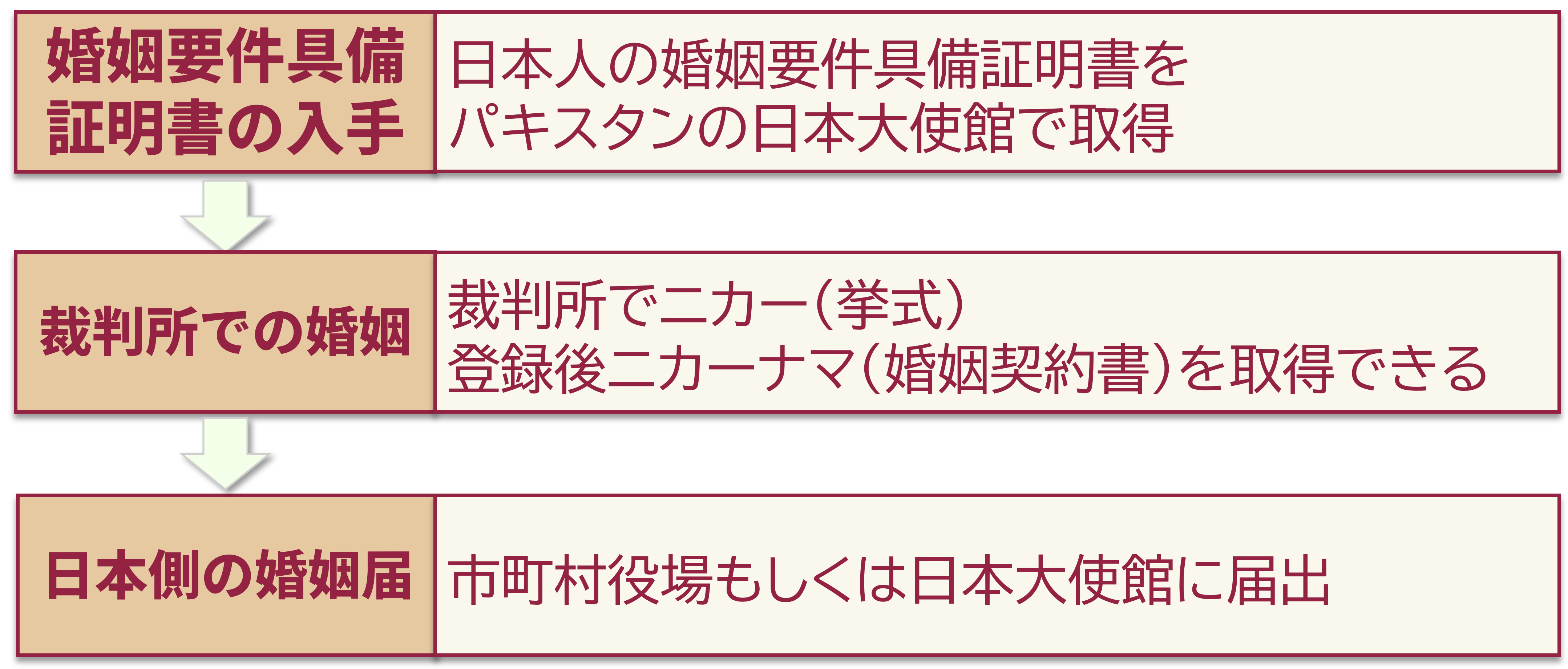

まとめ :パキスタンからで先に結婚手続きを行う

パキスタン人とパキスタンから先に結婚手続きを行う場合の流れをまとめると次の様になります。

https://firstbase.info/haigusha-visa/

| この記事の執筆者

行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンスオフィサー |

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

詳細は

詳細は