日本への短期滞在ビザを申請する際、日本側で準備する書類の中でも特に作成に手間がかかるのが「招へい理由書」です。

日本への短期滞在ビザを申請する際、日本側で準備する書類の中でも特に作成に手間がかかるのが「招へい理由書」です。

その中でも「招へい目的」と「招へい経緯」の部分の記載は、初めて短期滞在ビザの申請を行う方にとって時間と労力を要する部分です。

この記事では招へい理由書にある記入例を示しながら記載項目の解説を行います。

はじめて作成する方にも、すぐ参考となるように、なるべくわかり易く解説しますね。

招へい理由書の書き方ガイド:4つの基本構成と記入ポイント

この記事では大きく4つのブロックに分けて解説します。

(1) 宛名・日付の書き方

(2)招へい人情報の書き方

(3) ビザ申請人情報の書き方

(4) 渡航目的の書き方

順番に解説していきます。

(1)宛名・日付の書き方

提出先と作成日の記載するブロックです。

①日付 :

いつの日付を記入するか、悩むかもしれませんが、記入した日で構いません。

②宛先:

申請人(日本に来る外国の方)のお住まい所を管轄している大使館・総領事館の名前を記入します。

フィリピンやベトナム、中国はいくつも在外公館がありますので、適当に国名を書かないで、きちんと領事管轄を調べます。

領事管轄は外務省のwebサイトに公開されています。こちら

例えば記載例のフィリピンの場合、在フィリピン大使館 在セブ総領事館 在ダバオ総領事館と3つの在外公館があります。

マニラですとフィリピン大使館が宛名になります。フィリピンと記入します。

(2)招へい人情報の書き方

次のブロックは招へい人に関する内容を記載します。招へい人とは、日本に呼び寄せる人(呼寄せ人)です。

記入内容は、③住所 ④ 氏名 ⑤ 電話番号 です。

短期滞在ビザの日本側で作成する書類に、身元保証書があります。

身元保証人が招へい人と同じ場合は ④の氏名欄に 「省略 」と記載すれば良いです。

| 弊所での実際に会った事例

提出先によっては、省略しないで書いてくださいと言われる場合が、当事務所の事例でありました。 その時は身元保証書に記載している情報を転記します。(ベトナムでありました) |

下の図は、身元保証書の抜粋です。

会社・団体が招へいする場合は次の欄も記載します。

⑥担当者所属先名 ⑦担当者氏名 ⑧担当者電話番号

(3)ビザ申請人情報の書き方

日本に来る人の情報です。 ⑨国籍 ⑩職業 ⑪氏名 ⑫性別男女 ⑬ほか 名 ⑭生年月日

⑨~⑪と⑭は身元保証書の申請人の欄から転記します。 ⑬は他に呼び寄せる人がいない場合は 0と記入します。

下の図は、身元保証書の抜粋です。

(4) 渡航目的の書き方

⑮招へい目的 ⑯招へい経緯 ⑰ 申請人との関係 を記入します。

審査に影響を与える重要なところです。上の図のサンプルは友人(婚約者)を日本に呼びよせる、知人訪問の記載例です。

婚約者ですので、まだ結婚していません。従い親族訪問とはなりません。

知人訪問と親族訪問は用意する書類が少し異なりますので注意してください。

弊所では、⑮~⑰までを別の紙に書いたものを用意しています。多くの場合は、招へい目的、経緯、関係を同じ文書でA4で1枚から2枚程度です。

| 弊所では、以前は⑮も⑯も⑰も 別紙による と記載していました。きちんと別紙に書いたので、これまで特に問題はありませんでした。

それでも構いませんが ⑮の招へい目的については、よりアピールをするために、くどくない程度に、書けるだけ記入するようにしています。別紙にも記入しています。 |

「面倒そう…」と思ったら、今すぐご相談ください

一度でも短期滞在ビザの作成を行った方はよくわかると思いますが、短期滞在ビザの申請の準備で、日本側の作成する書類は一見シンプルですが、いざ書き始めると理由書の作成に何時間もかかったり、「これで不許可にならないか」 「こういう書き方でいいのだろうか」調べてみてもよくわからず、不安になるものです。

だからこそ、早い段階で慣れた事務所に任せることで、安心して、着実に準備が進められます。

少しでも「面倒そうだな」、そう感じた方は、今すぐご相談の予約を。

・安心して申請準備を進めたい方は、▶ ご相談予約フォームへ

◎この記事を読んだ人はこちらの記事もご覧になっています

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は可能?やむを得ない事情とは

◎当事務所について知りたい方はこちら

◎ビザのサポートを受けたお客様の声

|

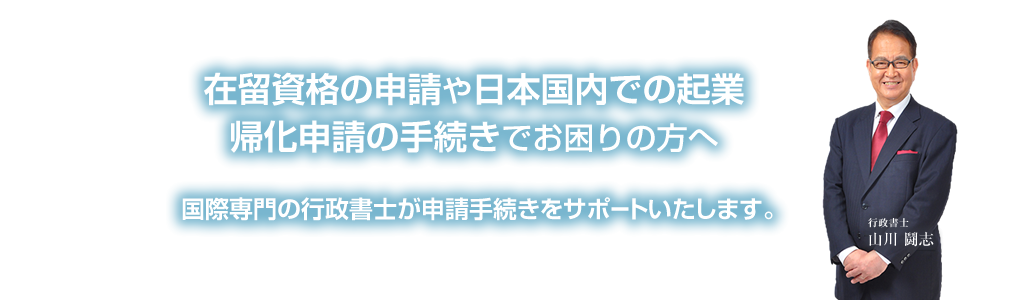

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |

この記載例にある住所や氏名、電話番号などは架空のもので、実際の人物や会社とは関係ありません。

あくまで参考としてご利用ください。

申請書の作成や提出にあたっては、必ず最新の情報や現地在外公館の案内を確認してください。

当事務所は、記載例の利用によって生じたトラブルや損害について責任を負いかねます。

具体的な申請については、専門家に相談することをおすすめします。

なお、この情報は2025年9月現在のもので、今後変更される可能性があります。ご了承ください。